Бипедальность, как ни странно, открывает перед организмами новые горизонты в эволюции. Свобода верхних конечностей предоставляет возможность развивать их для разнообразных задач, выходящих за рамки простого передвижения. Подобно людям, которые преуспели благодаря своим рукам, многие динозавры адаптировались к новым условиям, используя свои передние конечности для захвата, лазания и, впоследствии, даже для полета. Однако некоторые тероподы выбрали другой путь: они сократили использование своих передних конечностей до минимума, превратив их в практически бесполезные отростки, свисающие по бокам тела, сообщает Дзен-канал "Paleo-end-arthropods (Доисторическая фауна и членистоногие)".

Группы тероподов с редуцированными конечностями

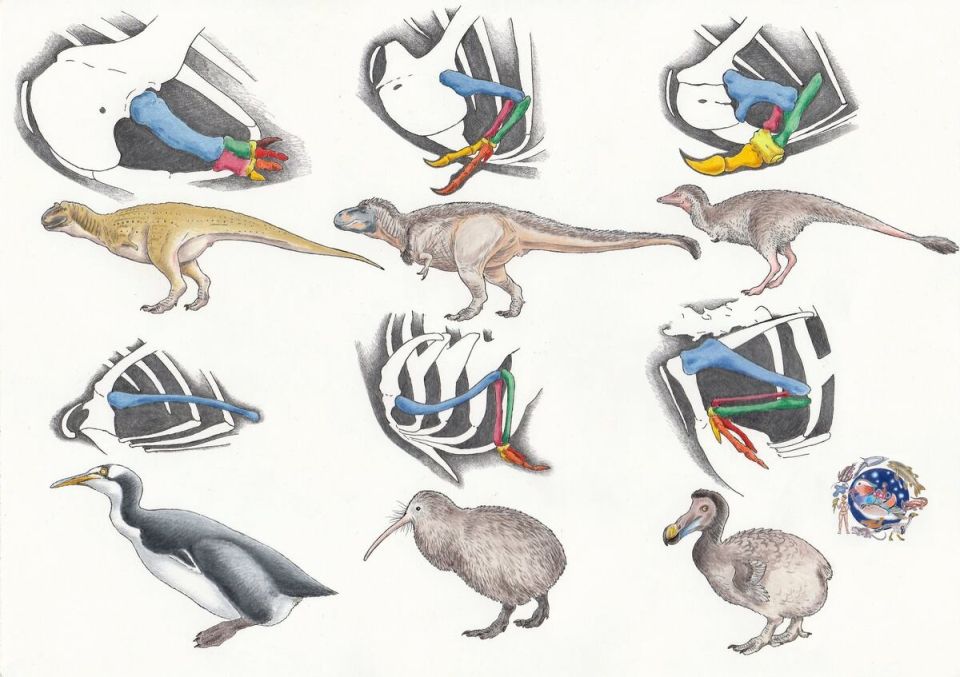

В исследовании хавизов и рудиментарных конечностей выделяются шесть групп мезозойских и кайнозойских тероподов. Рассматриваемые семейства включают:

- Абелизавриды (Abelisauridae)

- Тираннозавриды (Tyrannosauridae)

- Альваресзавриды (Alvarezsauridae)

- Гесперорнитиды (Hesperornithidae)

- Аптеригиды (Apterygidae)

- Рафиды (Raphidae)

Хотя у этих групп обнаружен схожий принцип редукции, каждая из них развивала эту особенность независимо, что лишний раз подтверждает разнообразие эволюционных стратегий.

Эволюционные особенности различных групп

Вот некоторые из характерных черт редукции передних конечностей в разных семьях тероподов:

- Абелизавриды: Например, у карнотавра (Carnotaurus sastrei) плечевые кости значительно длиннее, чем предплечья. Локтевой сустав заблокирован, а пальцы потеряли свою функциональность, однако мощный плечевой пояс, скорее всего, поддерживал движения шеи и корпуса.

- Тираннозавриды: Несмотря на то, что передние конечности тираннозавра (Tyrannosaurus rex) не столь рудиментарны, как у абелизавридов, они все равно остаются маленькими и дробными, с двумя развитыми когтями.

Среди других примеров можно отметить альваресзавридов с их уникальными передними конечностями, где один палец с мощным когтем имеет неизвестное назначение, и гесперорнитидов, у которых конечности редуцированы до сих пор.

Эти примеры показывают, что редукция конечностей не является признаком деградации, а, возможно, эволюционной адаптацией, служащей для выживания в специфических экологических нишах. Уникальные подходы к редукции демонстрируют сложный путь эволюции тероподов, подчеркивая богатство разнообразия ниши и стратегий выживания.